敗戦後、浦賀が迎えた帰還者たち

昭和20年(1945)8月、日本はアメリカ・イギリスなど連合国との戦争である「アジア・太平洋戦争」に敗戦しました。本号では、日本の敗戦直後に海外の戦地や旧占領地に取り残された日本人を故国日本へ帰還させるために行われた「引揚」(ひきあげ)・「復員」(ふくいん)に関する回顧と関連する史跡について紹介したいと思います(一般に民間人の帰還を「引揚」、軍人・軍属の帰還を「復員」と呼びます)。

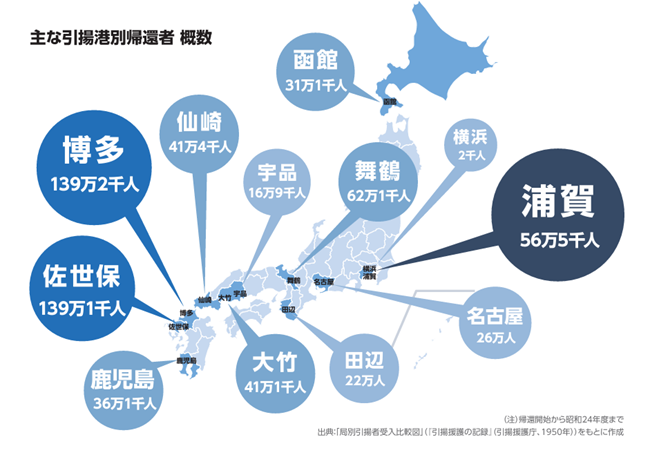

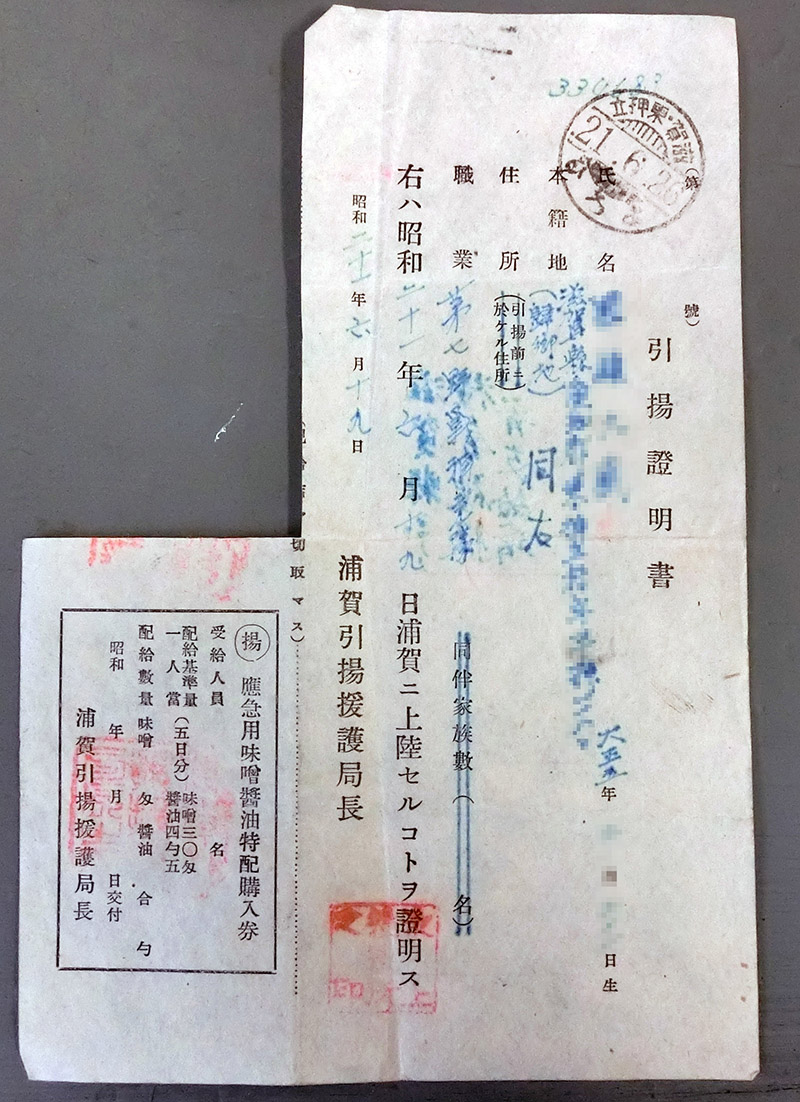

敗戦直後の昭和20年(1945)9月、日本政府は海外に取り残された日本人を帰還させるべく、横浜(神奈川県)・浦賀(神奈川県)・舞鶴(京都府)・呉(広島県)・下関(山口県)・仙崎(山口県)・門司(山口県)・博多(福岡県)・佐世保(長崎県)・鹿児島(鹿児島県)の各港を「引揚港」として、帰還者を受け入れるための港に指定しました(【図1】)。この時、本市内の浦賀港も引揚港に指定され、昭和22年(1947)5月にその役割を終えるまでに約56万人もの帰還者が浦賀・久里浜から上陸しました(【図2】~【図4】)。

【図1】主な引揚港別帰還者概数

【図2】浦賀上陸地連絡所・久里浜援護所前で待機する復員兵(米国立公文書館所蔵・横須賀市立中央図書館郷土資料室提供)

【図3】船上で接種を受ける復員兵(米国国立公文書館所蔵、横須賀市立中央図書館郷土資料室提供)

【図4】海外から浦賀へ引き揚げてきたことを証明する書類(昭和21年(1946)6月19日付、個人所蔵)

こうした浦賀港への帰還者の中には、後年当時の様子を書き記した人たちがいます。本号では紙幅の都合もあるので、以下に3名の回顧を紹介したいと思います。

①株式会社鮒忠創業者 根本 忠雄氏(1913-1988)

「(※昭和21年(1946))三月十日、雷州半島(※中国広東省)を船に乗って出発し、浦賀についたのが四月一日。赤痢患者が出るなどで検疫に手間どって、上陸したのは四月の三日だ。まさか生きて帰れるとは思ってもみなかった故国の土を、こうしてふたたび踏むことができたのだ。復員船から降りた私は、浦賀のふ頭の石畳を、はいている軍靴で力いっぱい踏みしめてみた。」

(根本忠雄『年商十五億のやきとり商法:鮒忠立志伝』(柴田書店、1965年))

②漫画家 水木 しげる氏[本名:武良 茂](1922-2015)

「(※昭和21年(1946)3月)駆逐艦は静かにラバウル(※パプアニューギニア)をあとにした。みんなヤシの木一本一歩に別れを惜しんだ。それは生きてかえれるということは夢のまた夢だと思っていたからだ、一週間後に富士をみたときは、ああ本当に日本へかえったんだと、みんな自分の顔をつねってみた…。夢にみた日本にふたたびかえることができたのだ。」

(水木しげる『コミック昭和史』第6巻、(講談社、1989年))

※駆逐艦雪風にて、浦賀港へ復員

③ワコール創業者 塚本 幸一氏(1920-1998)

「(※昭和21年(1946)6月12日)船は浦賀へ向って進んでいる。一刻一刻、日本が近づいてくる。それを見て男泣きしている復員兵がいる。私のほほにも熱いものが流れ、そのほほに潮風があたる。このまま船が接岸すれば、いよいよ祖国の土が踏める。父や母や妹が住む同じ土に、足をおろすことが出来るのだ。(中略)ここは俺が生かされた命を賭けて働く祖国だ。いや、祖国ではなくて、私にとっては戦場だ、と思った。」

(塚本幸一『わが青春譜』(1986年))

※インパール作戦参加後、タイ王国より浦賀港へ復員

現在、浦賀港には彼ら復員兵等が故国の第一歩を踏みしめた「陸軍桟橋」(【図5】)や「浦賀港引揚記念の碑」(【図6】)などの史跡・記念碑があります。その他周辺地にも、帰還にあたり無念にも亡くなられた人々の「供養塔」(久里浜少年院内・一般非公開)や「浦賀引揚援護局引揚精霊塔」(久里浜・長安寺)、鴨居援護所への昭和天皇行幸を記念した「行幸碑」(本市鴨居)などが所在しています。

【図5】陸軍桟橋(令和2年(2020)10月6日撮影)

【図6】「浦賀港引揚記念の碑」(令和2年(2020)10月6日撮影)

なお、浦賀港以外に引揚港となった各港にも記念碑等が建てられています(【図 7】~【図9】)。とりわけ、全国3位の帰還者数となった舞鶴市(京都府)では「舞鶴引揚記念館」を開館し、引揚やシベリア抑留の歴史を現在に伝えています(【図10】)。

昭和100年・戦後80年の節目の年に、改めて引揚・復員の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。(文献史学担当:藤井)

【図7】「博多引揚記念碑」(令和7年(2025)10月23日撮影、個人提供)

【図8】仙崎(山口県)、「海外引揚げ上陸跡地」(令和2年(2020)8月28日撮影)

【図9】函館(北海道)、「樺太引揚者上陸記念碑」(令和6年(2024)9月25日撮影)

【図10】舞鶴引揚記念館(令和元年(2019)9月3日撮影)

「学芸員自然と歴史のたより」はメールマガジンでも配信しています。