約3万年前の落とし穴?!旧石器時代の社会を探る

三浦半島には、全国的にも珍しい旧石器時代の落とし穴(考古学では「陥し穴」と表記します)が見つかっているのをご存知でしょうか。実は、皆さんも利用されたことがあるかもしれない長井海の手公園(ソレイユの丘)や、三浦縦貫道路・林インターチェンジの工事に伴う発掘調査で、約3万年前の落とし穴が発見されているのです。これらはそれぞれ打木原(うつぎばら)遺跡、船久保(ふなくぼ)遺跡と呼ばれ、前者では11基、後者では42基もの落とし穴が確認されています。こうした旧石器時代の落とし穴は、世界でも日本列島でしか発見されていません。また、日本列島でも三浦半島のほか、静岡県や九州など限られた地域にしか見つからず、大変珍しい事例です。

縄文時代の遺跡では、シカやイノシシの狩猟に使われたと考えられる落とし穴が多く見つかっています。では、旧石器時代の人々はどのような獲物を狙っていたのでしょうか。打木原遺跡や船久保遺跡で発見された落とし穴の大きさを見ると、幅は1メートル前後、深さは2メートルに達するものもあります。平面形は円形のものが多く、やや新しい時期には長方形のものも作られていたことが分かっています。また、穴は列をなして分布しているという特徴もあります。このような落し穴の形態から、標的とされたのはシカやイノシシなどの中型獣のほか、ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型獣だったのではないか、という説もあります。横須賀はナウマンゾウ化石の発見地としても知られ、落とし穴を使った大型獣狩猟の可能性も想像されますが、直接的な証拠はまだ見つかっておらず、研究者の間で議論が続いています。

このようにまだまだ謎に包まれている旧石器時代の落とし穴ですが、重要なのは、落とし穴が当時の社会のあり方を示す痕跡でもあることです。深さ2メートル級の穴をいくつも掘り、管理するには多くの労力が必要であり、単独では不可能です。また、旧石器時代の人々はまだ縄文時代のような定着的な生活をしておらず、動物を求めて移動を繰り返す生活を送っていたと考えられています。そのようななか、獲物を狙うために、一定の場所に留まりながら組織的に落とし穴を作った集団がいたことが分かったのです。このように旧石器時代の落とし穴は、約3万年前の人々の生活と社会のあり方を知る貴重な手がかりにもなるのです。

(考古学担当:萩野)

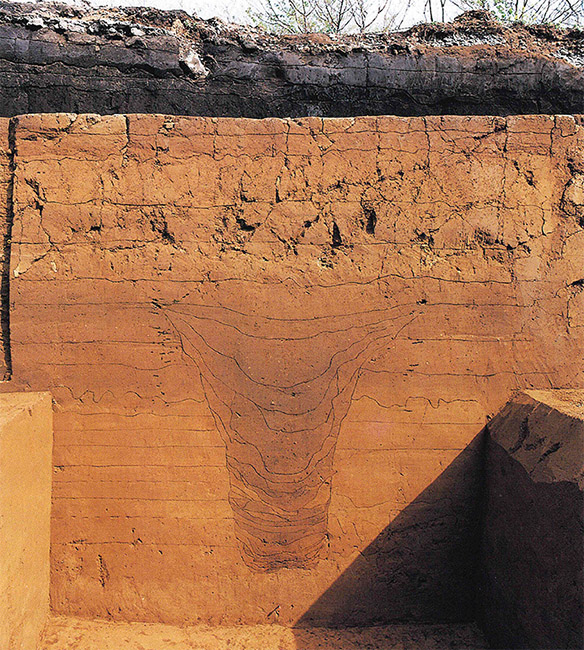

落とし穴の断面(打木原遺跡)

落とし穴の断面(打木原遺跡)

中央の色の濃い部分が、落とし穴の掘り込みを埋めた堆積土。細かい線は「分層」と呼ばれ、調査時に土の特徴を記録するために引かれたもの。

〔出典:佐藤明生2002『打木原遺跡』横須賀市緑政部・横須賀市教育委員会〕

落とし穴群の分布(船久保遺跡)

円形と長方形、2種類の落とし穴が列をなして分布していることがわかる。上が北。

〔出典:前川昭彦・麻生順司編2020『船久保遺跡第5次調査』株式会社 玉川文化財研究所〕

「学芸員自然と歴史のたより」はメールマガジンでも配信しています。