東浦賀の国登録有形文化財 幸保家主屋・石蔵

令和7年6月に、横須賀市東浦賀の国登録有形文化財「幸保家主屋・石蔵」が、「天然石蔵醸造みそ工房 幸保六兵衛」としてリニューアルオープンしました。

幸保家は、享保15(1730)年に幸保六兵衛が干鰯問屋の株を取得し、東浦賀で江戸期より干鰯問屋を営んでいました。干鰯とは鰯を干したもので綿花の肥料として貴重なものでした。江戸期の東浦賀には干鰯問屋が立ち並び、九十九里の干鰯を大阪に向けて出荷していました。その賑わった様子は絵図や文献資料で確認できます。幸保家は、明治期に米穀商に商売替えし、平成の時代まで米屋を続けられました。

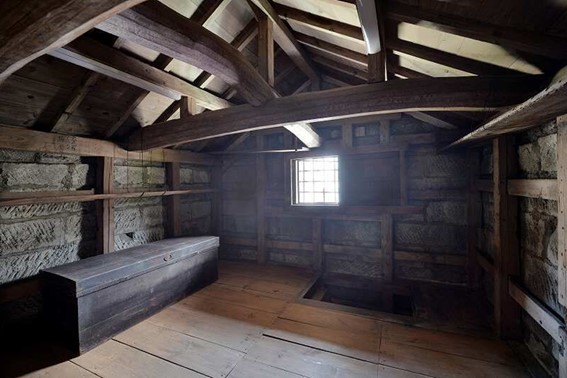

幸保家建物は、木造2階建ての主屋と木骨石造2階建ての石蔵の2棟で構成されています。石蔵は大正4年に建てられ、関東大震災の時には、家財貴重品をこの蔵に避難させ無事だったと言われています。木骨石造とは、建物の軸組を木造で組み、外壁全体に石を積み上げ、軸組木造と石壁を緊結し一体的な構造とする耐震耐火に優れた建物です。浦賀地区には同じ構造の石蔵が多く残されています。そのほとんどは商家の倉庫蔵で、幸保家と同じように、震災や火災時には家財を蔵に投げ込み避難したと伝えられています。

主屋は、店舗付き住宅の典型的な町屋建築で、大正14年に震災復興で建てられました。正面の通りに面して土間(みせ)があり、6畳間2室が奥に続きます。2階は床の間付きの10畳間と6畳間があり、10畳の部屋からは風情ある欄干付きの手すり越しに浦賀湾が一望できます。石蔵主屋とも屋根は桟瓦葺で建設時の瓦が多く残され、リニューアルに際してもできるだけ当時の瓦が使用されました。石蔵と主屋を合わせ、江戸期からの浦賀の繁栄をあらわす建物で、歴史のまち浦賀の風景を語る重要な要素となっています。

石蔵と主屋からは、棟札(屋根裏などにある建設年代などを記したもの)が発見され、建築年代のほか建築主幸保金蔵とも記されており、建物の履歴が証明されました。建設当時の木製戸や戸袋、襖や縦格子戸、2階窓の欄干手すりなどが残され、丁寧に使われ続けていた様子がわかります。震災前からの大変貴重な資料や文献なども保管されており、船箪笥、羅針盤、日露戦争時の出征旗などもありました。

現在の幸保家当主の夫妻がこの建物を相続し、建物の希少価値に気づき、市の文化財担当に連絡を頂きました。自然・人文博物館学芸員と共同で調査し、御当主の意向を踏まえ、建物の価値を損なわないような改修工事を行いました。たとえば、木製建具、外壁、屋根材など、傷んでいる個所についてはできるだけ当初の部材で復元しています。耐震補強もできるだけ原型を損なわないような材料と工法が選択されました。改修工事を終え、令和7年3月に国登録有形文化財となりました。登録文化財とは、凍結的な保存でなく、使用しながら保存を図るという主旨でもあり、御当主の意向で「みそ工房」としてリニューアルオープンしました。また、長い歴史のなかで浦賀の町になじんできた経緯を踏まえ、できるだけ地域に貢献したいとの意向もあり、今後は、建物の見学や歴史勉強会などを行い、一般公開していく予定となっています。(都市史学担当:亀井)

天然石造醸造 みそ工房 幸保六兵衛

通りから見る「主屋」と「石蔵」

主屋:みせ(土間)から座敷を見る

主屋:建設当時の建具が使用されている

石蔵:石蔵の2階

「学芸員自然と歴史のたより」はメールマガジンでも配信しています。