海をわたる!?カブトムシ

カブトムシは、夏の昆虫採集で見つけることができたら嬉しい虫の一つではないでしょうか。コナラやクヌギの幹からあふれ出る樹液に集まる姿を思い浮かべる方も多いと思われます。また、屋外だけでなく、飼育によって親しまれている昆虫でもあり、自宅や学校で何世代にもわたって飼育していらっしゃるという話をしばしばお聞きすることもあります。

こうした身近な昆虫の一つであるカブトムシをテーマに、当博物館では調査・教育・展示といった活動を行っています。過去のコラム「博物館とカブトムシを調べませんか」もぜひご覧ください。

さて、博物館で毎年行っているカブトムシの移動調査で大きな進展がありましたので、2025年3月に発行した当館の研究報告(内舩・藤原,2025)にて発表させていただきました。

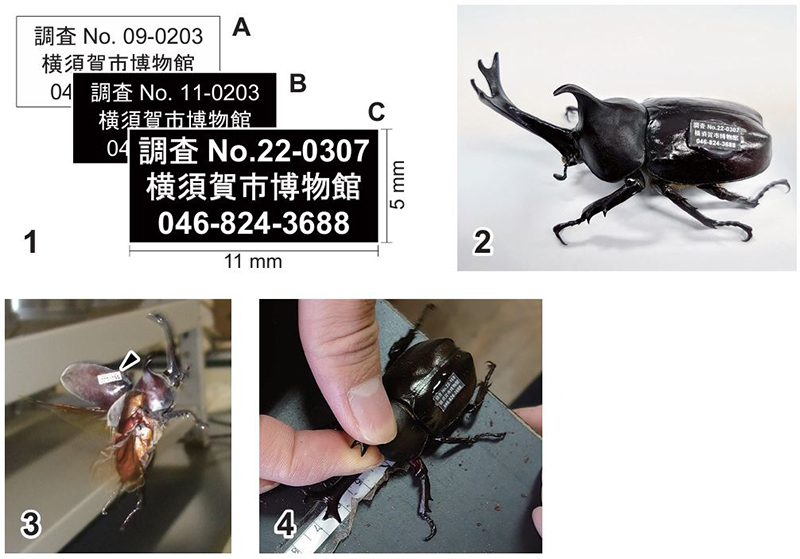

調査では毎年、野外で入手したカブトムシ一匹一匹にラベルを付けて再び野外へ放します(図1)。このカブトムシを見つけた方に、ラベル情報や発見状況を博物館にご連絡いただくことにより、《放した日時・場所》と《見つかった日時・場所》が移動データとしてつながります。ラベル付きのカブトムシは、多くは放した場所周辺(100~300 m程度)では見つかります。1 km以上離れた場所で見つかるケースは、放した数の1%に満たないくらいの少なさです。そのような中でも2009年には、直線距離5.7 km(横須賀市光の丘にある水辺公園で放して三浦市南下浦町の小松ヶ池公園で見つかった)という記録が得られるなど、横須賀・三浦半島におけるカブトムシの移動の実態に迫る成果を、少しずつ蓄積してきました。

驚くべき知らせは2022年8月上旬に届きました。なんと、千葉県君津市からの発見報告でした。共同研究者である藤原さんが、馬堀自然教育園からほど近い馬堀海岸で放したうちの一匹で、約1週間後の発見でした。この個体は発見時には既に死亡していたのですが、写真をお送りいただいた発見者によると、夜のうちに踏まれたと思われる状態だったとのことでした(図2)。

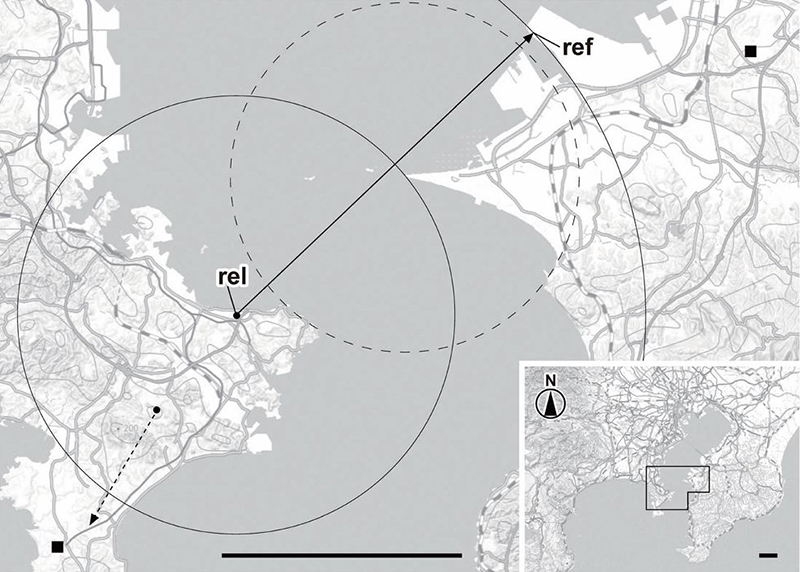

海をわたったかもしれないカブトムシ――直線距離17.1 kmを図示すると図3のようになります。この直線は東京湾を内湾と湾口(浦賀水道)に分ける境界(神奈川県横須賀市観音崎と千葉県富津市富津岬を結ぶ直線)に近く、少なくとも地図上の最短距離である7.3 kmは海上を飛行したのではないかと考えられ,論文では追い風を考慮した飛行時間も考察してみました。

この調査では、移動の途中でどんなルートをどれくらいのペースで移動したのかが分かりません。ひょっとしたら、カブトムシが電車に乗って横須賀線~総武線~内房線を経由し陸路を約150 km移動(?)した可能性もないとは言い切れませんね。2022年の大発見以降もカブトムシ移動調査は継続しています。毎年、博物館ではどこから連絡が来るのかなと楽しみにしています。電車や船でも見つかるかもしれません。みなさんのカブトムシ発見の知らせが、カブトムシの隠れた能力を明らかにしてくれるかもしれません!ご連絡をお待ちしています。(昆虫学担当:内舩)

図1 カブトムシの移動調査では,個体識別番号と博物館の連絡先を書いた小さなラベル(1)を,カブトムシの左前翅(左鞘翅)に貼る(2).ここに貼ってもカブトムシの飛翔には影響はない(3).放す前に個体情報として雌雄や体サイズを記録する(4).内舩・藤原(2025)から引用.

図2 海をわたったと考えられるカブトムシ発見時の写真.撮影ののち廃棄されてしまったものの,メスであることやラベル情報がはっきり判別できる.内舩・藤原(2025)から引用.

図3 カブトムシの長距離移動イメージ.放した場所(rel)と見つかった場所(ref)の直線距離が17.1 km.左下には過去の最長記録(5.7 km)を破線で表示.放した場所を中心とした2つの実線の円の半径はそれぞれ17.1 km,9.1 kmで,後者は放した場所から最も近い対岸の富津岬までの距離である.破線の円は富津岬から三浦半島の最短距離(7.3 km)を半径としている.引用元の内舩・藤原(2025)では気象条件について考察したため,近傍2か所の気象庁観測所(■)の位置も示している.

・発表論文

内舩俊樹・藤原大貴 2025. 東京湾横断: カブトムシ標識再捕獲調査における最長移動記録. 横須賀市博研報(自然), (72): 33–39.(PDF)

・関連コラム

《学芸員自然と歴史のたより》「博物館とカブトムシを調べませんか」

「学芸員自然と歴史のたより」はメールマガジンでも配信しています。