3Dプリンターでつくる地層模型

トピックス展示「三浦半島のきれいな地層~堆積構造と地質構造~」が7月6日(日)まで開催中です。このトピックス展示の見どころの1つは,3Dプリンターで作成した地層の模型です。

トピックス展示「三浦半島のきれいな地層」

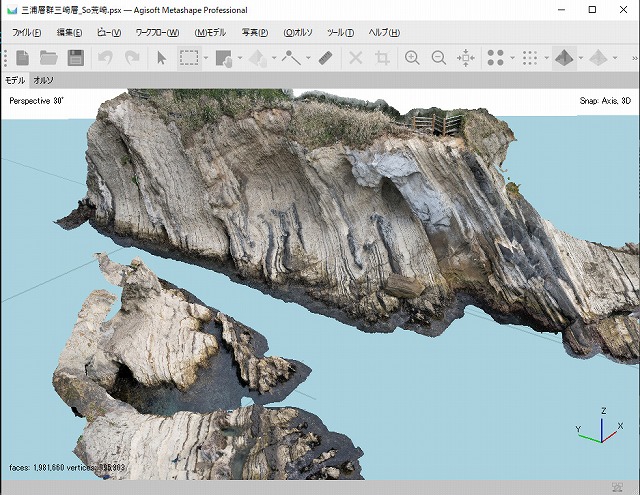

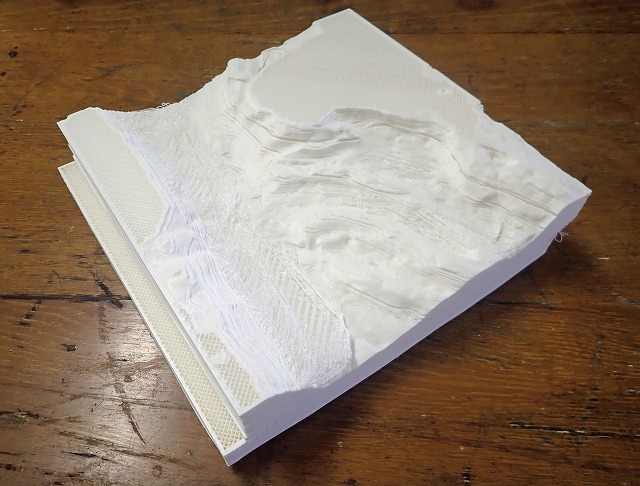

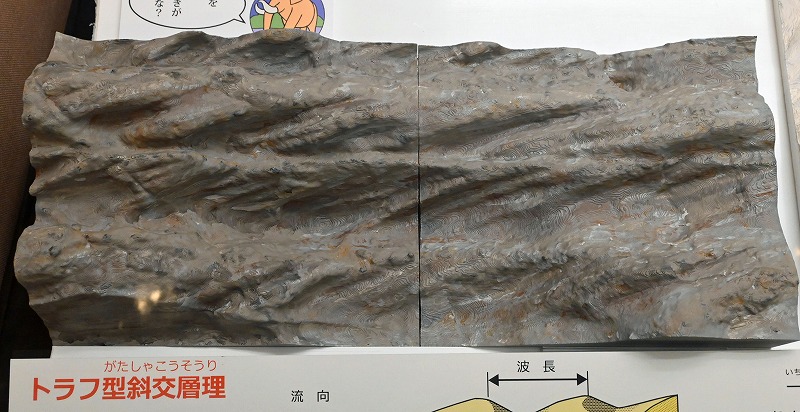

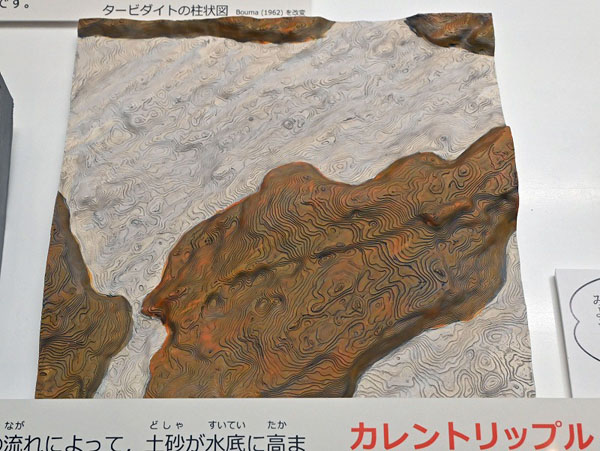

複数視点から撮影された写真を基に撮影物の三次元的な形状を復元するフォトグラメトリーという手法を使って,地層の3Dデジタルモデルを作成できることは「ドローンを使った地層の調査」で紹介しました。この地層の3Dデジタルモデルを基に,積層型の3Dプリンターで地層の模型を作りました。積層型3Dプリンターは,フィラメントと呼ばれる樹脂などの材料を熱して押し出しながら,一層ずつ積み重ねて立体物を作ります。大変便利な機械ですが,積層には長い時間が必要で,例えば今回作成した20×18×8 cmの地層模型の造形に要した時間は約38時間でした。また,造形中の模型が反り返ってしまう場合があり,積層が失敗してしまうこともありました。さまざまな工夫を重ねながら合計6点の地層模型を出力し,水性塗料で着色することにより,展示物としました。

写真から作った3Dデジタル地層モデル

3Dプリンターで積層中の地層模型

積層に失敗した地層模型

地層模型の基となった3Dデジタル地層モデルは,3Dコンテンツを公開,共有できるプラットフォームであるSketchFab (https://sketchfab.com) にアップロードしました。次に紹介する地層模型のリンクから,それらの3Dデジタル地層モデルをご覧いただけます。(地球科学担当:柴田)

【トピックス展示で展示中の地層模型】

三浦市油壺

三浦層群初声層(新第三紀鮮新世 約400万年前)

約1/2模型

横須賀市鴨居(観音崎)

三浦層群逗子層(新第三紀鮮新世 約400万年前)

1/1模型

一方向の流れによって,土砂が水底に高まりをつくることがあります。この高まりをカレントリップル (波長60cm以下)またはデューン (波長60cm以上) といいます。流水に平行な地層の断面には,地層面に対して斜めに交わるしま模様である斜交層理,もしくは斜交葉理 (クロスラミナ) が見られます。

三浦市三崎町城ヶ島

三浦層群三崎層(新第三紀中新~鮮新世 約500万年前)

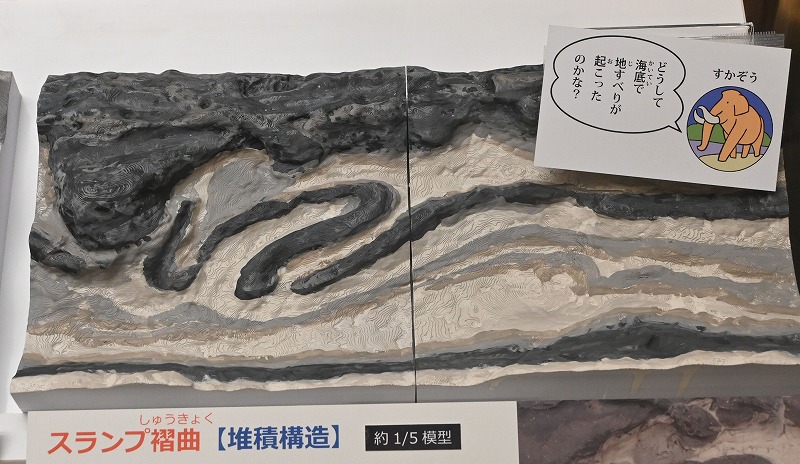

約1/5模型

地すべりによって変形した構造をスランプ構造といいます。また,波状に変形した構造を褶曲といいます。この地層は黒色のスコリア凝灰岩が海底地すべりによって変形したスランプ褶曲です。

三浦市三崎町城ヶ島

三浦層群三崎層(新第三紀中新~鮮新世 約500万年前)

約1/2模型

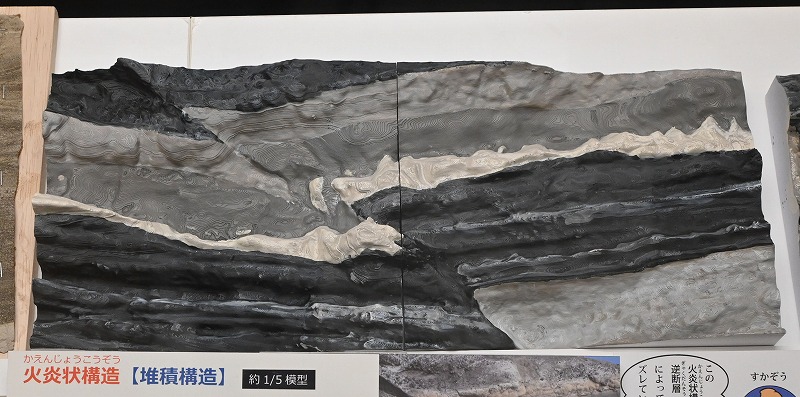

重なる地層の上側の砂が,下側の泥や細粒の火山灰の中に落ち込んだ構造を荷重痕といい,特に泥や火山灰が炎のように見える構造を火炎状構造と呼びます。地震などによってできると考えられています。

横須賀市鴨居(観音崎)

三浦層群逗子層(新第三紀鮮新世 約400万年前)

約1/8模型

岩盤や地層のズレのことを断層といい、上側の岩盤ブロックがせり上がる断層を逆断層といいます。この逆断層では,黒色の凝灰質砂岩が断層の動きによって引きずられるように変形しています。

三浦市三崎町諸磯字黒鯛込

三浦層群三崎層(新第三紀中新~鮮新世 約500万年前)

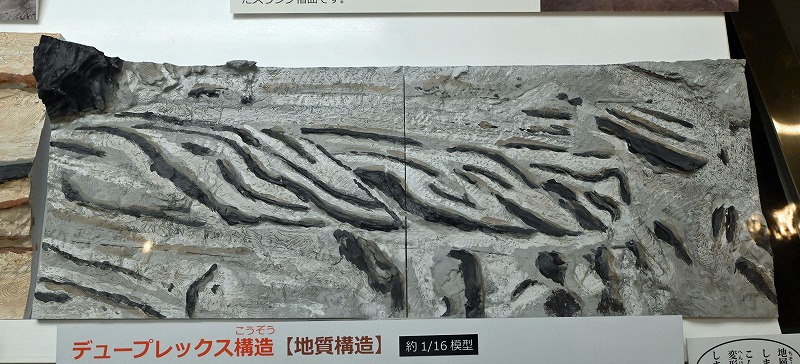

約1/16模型

2本の断層とその間の小さな断層によって,地層が瓦を斜めに重ねたように繰り返している構造。

「学芸員自然と歴史のたより」はメールマガジンでも配信しています。